每到岁末年初,大街小巷喜气洋洋🙆♂️。何以见得🙍🏻?高悬的灯笼🚣🏿♂️、红色的窗贴🧔🏿♀️、新书的对联、倒挂的福字……这些物象与文字向人们展示着喜庆的气氛、美好的心愿、崭新的开始👰🏼♀️。“象”与“字”一起👐,给中国人带来了“年”的意境和“俗”的风味。这里的“象”既可以是具体的物象、形象,也可以指物象♠️、形象所蕴含的象征之意。借助这些可见✬🍭、可感🧜、可知而且具有概括性和代表性的物象和形象🥨,中国人形成了对特定意义的情感认同和理性认知🏋🏼♂️,具有了以个别表现一般🧍🏻♀️👰🏿♂️、以单纯表现丰富🎒、以有限表现无限的意旨🫶。此时☝🏼,汉字已经超越了语言的记录工具🐾,而表现出“象”的身份,传达出“意”的内蕴,成为中华文化的标识性符号🔫。不仅是新年,而且在许多重要场合,汉字通过“立象”创造了尽言、尽意👨🏼🦲、尽神的精神格局和价值追求,实现了民族思维和审美情趣的完美表达。

汉字之尽言

在讨论语言与文字的关系时,一般认为,语言是第一性的👨🏿🔧👨🦽,文字是第二性的,文字是对语言的再编码🤹🏼♂️。而汉字在记录汉语、传递和交流信息时🌽,不仅是被动地以字符载录汉语,还可以通过形体结构的创造性变化,为语言表达、信息传播和艺术创作营造充裕的空间。以汉字分合变幻的形体,济语言之意趣。

以诗词创作为例⛹🏽🐓,人们经常利用汉字字形的拆分组合💽,通过充满智巧和趣味的手段,实现游戏娱乐与语言文字的凝聚。

黄庭坚《两同心》词中有一句🧔♂️:“你共人、女边著子👌,争知我、门里挑心。”从词意看⏱,这句词表达了作者对于和爱人团聚的期望。仔细看🍸,“好”“闷”二字被拆解隐于词句中。冯金伯《词苑萃编》斥之🖕:“鄙俚不堪入诵。”殊不知人之情爱肆意洒脱👕、自然真切🛺,亦是可爱🦴,这正显示出作者的语言艺术。而将汉字拆分后引入诗词创作,“字妆入词🖨,始此”🙌🏻🪧。

除了拆解汉字,在诗词创作中还可以对汉字字形进行特殊处理🧏🏽♀️,包括字形的大小、长短🧑🏽🎨、正反,笔画构件的增损🤏🏼、拆借、离断🪸,位置的高低👨🦽➡️、颠倒、欹侧等。这种将诗歌🛴、谜语、图画综合表现🤴🏻,达到“以意写图👨🏽🎤🦵🏻,令人自悟”效果的诗歌,就是“神智体”🙎🏻♀️,也称“形意诗”“谜象诗”。其中最为有名的当属苏轼所创《晚眺》🌩,东坡自述“赋诗亦易事👳🏼♀️,观诗稍难耳”。全诗字面仅12个字,有长写,有短写🤦🏽;有横写,有侧写;有反写🕺🏼,有倒写,解出来却是一首七绝🦏:“长亭短景无人画,老大横拖瘦竹筇。回首断云斜日暮,曲江倒蘸侧山峰👮🏻♀️。”

神智体诗在民间广为流传🙋🏽。相传古代潮州才女尤孟娘用神智体写过一首思念情郎的诗,重庆万县历代编修的《万县志》也载有诗谜碑之事👨👧👦,甚至还有人将色彩掺入诗句的书写中,通过颜色的渲染传达诗意🂠。这些奇巧的创造与设计👬,正是利用了汉字“以形会意”“见形知义”的特点✝️,将汉字的表意功能加以强化和延伸,丰富了语言的表达🦿,激发出更为多元的文化样式👩🏻🦯。

汉字之尽意

汉字作为表意体系的文字,它的诞生就是“象”与“意”的抽象化合。“见鸟兽蹄迒之迹💆🏿♀️,知分理之可相别异也🤶🏽,初造书契🚈。”汉字漫长的发明和演化历史💂🏿♂️,就是不断观物而取象、立象以尽意的过程。

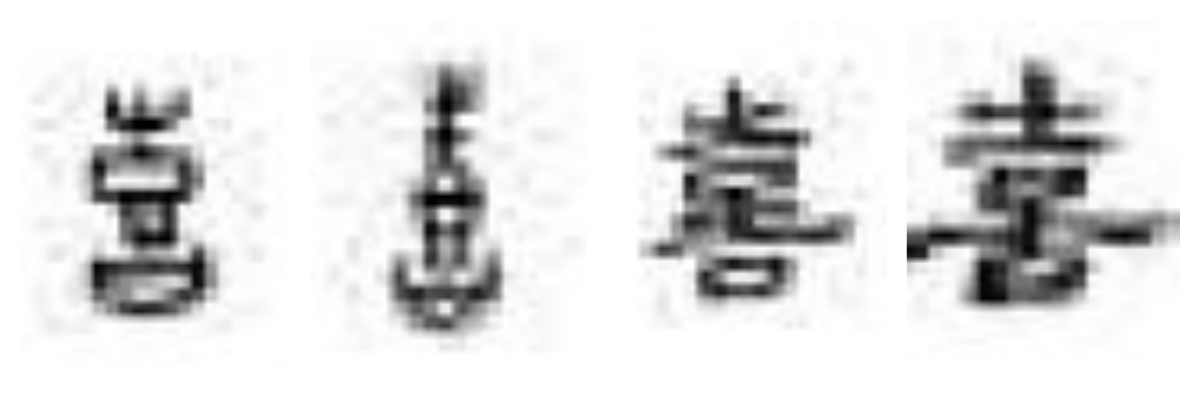

如“喜”👳🏿♀️,甲骨文写作(见图1)👋🏼、(见图2),《说文》👵🏽:“喜🧑🏽🏭,乐也👩🏽⚕️。从壴,从口🔈。”“壴”是“鼓”的初文🪐,听到鼓声人便会产生快乐之感📡,欢喜的情绪表现在笑口之中,故从口。在汉代的隶书中,“喜”或写作上下重叠的两个“吉”字,(见图3),或写作上“吉”下“古”的(见图4)形。后来的“双喜”就是此形的左右繁复。

图1、图2🐩、图3♕、图4

“喜”义为“喜乐、喜庆”🛀🏽,在文献中常见。《诗经》中有“即见君子👌🏽,我心则喜”的诗句。到了明清时期,人们对“喜”字的喜爱尤胜。上至帝王🧅,下至百姓💆🏻,都会将“喜”字作为日常生活的装饰符号↗️。明定陵中,皇后的“万寿福喜”礼服上绣有多个“喜”字。康熙年间的《万寿盛典初集》记录了十四贝子进献的“万寿双喜鼎”“双喜祝寿玉杯”“四喜汉铜炉”等🐷。而在婚庆中常见的“囍”🔨,更是作为一种象征标识🎒,成为中华传统的民间喜庆习俗,长久地流传下来🤸。

除了“喜”,还有“福”“寿”等汉字,凭借其形体,以及异体和异化字形,创制了装饰形态各具特色的艺术品,如百寿图👦🏻👨🏼🍳、万寿屏、福寿碑等🟧。人们通过视觉🍇、知觉将汉字形体内化为认知、理解和感受,进而上升为志气意念🏃🏻♀️➡️,甚至是精神气象👰🏿♀️,也成为汉字所尽之“意”,“从心察言而知意”的诠解。

汉字之尽神

关于汉字的起源🧑🧒,有多种传说💅🏿👩🏿🦱,其中有代表性的:一是仓颉造字说👨🏻⚖️。《淮南子·本经训》🦹🏻♂️:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”二是八卦说🏃🏻♀️。《周易·系辞下》和《说文解字叙》记有八卦与文字的关联。伏羲氏“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身🔱,远取诸物,于是始作八卦”。作八卦的目的包括“以通神明之德🛕,以类万物之情”(《系辞》),“以垂宪象”(《说文叙》)。无论何说,都给原始汉字赋予了上通天神、下伏鬼魔的神力,对汉字的推崇遂源于此🏆。而汉字记录着世间万物的方方面面🦩🪆,正是所谓“字里乾坤”🕰。这就使得人们在使用汉字时,会产生源于汉字形体结构的联想和猜测👧。带着对自然👨🏿🦰、神灵的崇拜与畏惧,对祖先💇🏽、圣贤的礼敬与尊奉,汉字逐渐被赋予神圣化的意义。

中国古代的避讳缘起于原始禁忌层面的避害。《左传·桓公六年》记载:“周人以讳事神,名终将讳之🟡。”至孔子编纂删定《春秋》,提出“为尊者讳😮🖍,为亲者讳,为贤者讳”的原则和态度,避讳被注入了儒家思想的元素。秦汉以后🧜🏻,人名避讳逐渐专有化、制度化🪶,成为每个社会成员必须遵守的规约。通过书写形成的文字避讳,要求在视觉上所讳之字不直接出现,故产生了多种多样的避讳方法🟢,如改字、缺笔、空字、分析、墨圈🕺🏻、说明等🔱。从表面看👴🏻,书面避讳就是对汉字字形的更改。在不影响语义表达的前提下,有意利用字符形体的区别性🙆🏿♀️👨👩👧👧,造成似是而非的效果😼,以避讳尊、亲、贤者的名字。

观世间之象而成汉字,察汉字之象以晓中华。汉字是中国人创造的汉字,也是中国人使用的汉字。它不仅在点画、构件👨💼、整字的静态层面展示出中华文化精髓👘,也在书写形式、排列方式、呈现样式等动态层面显现出传统思想和民俗智慧✍🏼。

原文刊于《光明日报》2023年12月24日05版✔️。作者尹洁,系北京九游会J9娱乐平台开户官方网站际中文教育九游会J9副教授。

原文链接:https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2023-12/24/nw.D110000gmrb_20231224_3-05.htm